大正初期に東京初の郊外型住宅分譲地として開発され、100年以上経った現在も当時植林された桜並木をシンボルに閑静な住宅地が広がる、桜新町・深沢エリア。同地に建つ〈Brillia深沢八丁目〉のエントランスホールや中庭には、この土地に由来するアート作品が飾られています。建物の設計とデザイン監修を務められた建築家の牛込昇氏に、アートの持つ意味合いやアーティストの選定理由などについて伺いました。 また、作品を制作したアーティストの方々にもコメントをいただきました。

「Brillia深沢八丁目」のプロジェクトを進めるにあたり、どのようなコンセプトやテーマをお考えになりましたか?

我々が新たな物件に取り組む際は、敷地や周辺の環境、その土地の歴史などを深く調べ、さらに現地の空気を感じ取って、この土地に根差す建物はどういうものが相応しいのかを追求していきます。

深沢八丁目という土地の歴史を紐解いてみると、1913(大正2)年に東京初の郊外型住宅分譲地「新町住宅地」として開発され、その当時“東京の軽井沢”と呼ばれたエリアであることがわかりました。そして、その頃に植林されたソメイヨシノの桜並木が現在も残り、「桜新町」という町名の由来になっているといわれています。その後、今回の敷地に幼稚園ができ、約70年の歴史を紡いだあと、新しい園舎に幼稚園は移転し、その跡地に「Brillia深沢八丁目」は建つわけです。

我々の事務所は「近代建築と文化の融合」をテーマにしていることもあり、新町住宅地から約110年、幼稚園としても約70年というこの土地の歴史をなんとか継承していきたい。そういう想いから『近代建築と記憶の融合』というデザインテーマを導き出しました。

アート作品を制作・展示しようと思われた理由を教えてください。

“土地の記憶”って言葉だけでは目に見えませんから、見える形として残したいと思いました。新町住宅地当時の色合いを採り入れようとしたり、幼稚園に残っていた小さな和風の門の瓦を建築に使うなどということは行えるとしても、それだけでは記憶の承継というには十分でありません。そこで、アートの力を借りよう、アーティストの方々に託そうと考えました。

もともと東京建物さんはアートとの結びつきが強いということも知っていたので、そのことも後押しになりました。とはいえ、設計の最初の段階からアートの居場所を決めるという物件はめずらしいのではないでしょうか。

アーティストの選定はどのように行ったのでしょうか?

まだ幼稚園の建物が残っている時にここに来て見回したところ、園庭があって、砂場があって、樹齢100年に迫る25mくらいのアカマツの巨木がありました。

砂場を見た時に、以前一緒に仕事をしたガラス作家の村山耕二さんが思い浮かびました。村山さんはいろいろな土地の砂を焼成してガラスをつくり、それを素材に作品をつくるアーティストで、彼に砂場の砂を使って作品をつくってもらおうと考えました。

そして、同じく以前仕事をご一緒した金工作家の角居康宏さんに、園庭の土で型を取り、そこにアルミを流し込んで金属のアートをつくってもらいたいと思いました。

また、老木となり伐採せざるを得ないアカマツを使ったアート作品も欲しいと思っていたところ、東京建物さんのアートギャラリー(BAG-Brillia Art Gallery-)の企画監修を行っている彫刻の森芸術文化財団を通して、MATHRAXさんをご紹介いただきました。MATHRAXさんは木のオブジェ作品をつくられており、滑らかな作品に触れると音が鳴るという特徴があります。これは斬新で面白いものができそうだと思いました。

村山さんのガラスのアート、角居さんの金属のアート、MATHRAXさんの木のアート、そして、建物そのもので、この土地の記憶を承継していけたらと考えました。

各作品の配置については、どのように考えられましたか?

村山さんの「地層」をイメージした3つのガラス作品は、エントランスホールにあらかじめ美術館のようなショーケースをつくり、そこに飾っています。細かい話ですが、ショーケースを開け閉めするための蝶番を外部側につけて、エントランス側からはすっきり見えるようにしたり、作品の向きや外からの光の当たり方、照明の当て方なども工夫しました。

角居さんの「円相」と「フォーカス」の2つの金属作品は中庭に配しています。なかでもアカマツを型にした「円相」という作品は、植栽の位置とのバランスなどを考えてレイアウトしました。秋になると、金属の円のなかに紅葉が見える、そんなドラマティックなシーンをみなさんにお届けできるのではないかと思っています。

MATHRAXさんの木の作品は、居住者や訪れた方々に実際に触れて楽しんでいただきたいので、エントランスホールのコーナーの動線の途中に配しています。

アート作品が建物と馴染んで、居住者の方が自然に感じられるような工夫を施しました。

エントランスホールには牛込先生のアート作品も飾られています。

ラウンジの壁にも土地に根差した作品を飾りたいという想いから、残りのアカマツを使い作品をつくりました。幼稚園の長い歴史のなかで子どもたちが遊んでいたオリガミ。当時の子どもたちの想いをモチーフにしようということで、木で折り紙を表現し「折り紙と松」としてみました。偶然ですが、アート中央付近に木の節がクマさんの顔みたいに浮き出て見える。これはミラクルで、この幼稚園に存在したアカマツの所以的でいいなと思っています。こちらの作品もみなさんに触れてもらいたいですね。

アート作品以外にエントランスまわりで工夫されたことはありますか?

幼稚園にあった小さな和風の門の瓦は中庭の床に敷瓦と一緒に装飾として使っています。また、オリジナルデザインの「ストーンボックス」という灯籠のような照明を中庭や外構にちりばめて、光のアートで夜の空間を彩るようにしています。それを角居作品にフォーカスされる構図です。

そのほか、あまり気づかれない部分だと思うのですが、エントランスホールの天井はコンクリートの打ち放しで二筋格子という日本古来の文様を表現していたり、ダウンライト照明は桜の花びらのイメージに配置するなど、さりげなく文化につながるものをしのばせています。こういう控えめなところにこだわるのも日本的なのかなと思います。

集合住宅のエントランスホールにアート作品がある意味をどのように捉えていますか?

アート作品には高額なイメージもあり、「アートは要らないから、そのぶんマンション価格を安くしてよ」という方もおられるかもしれません。でも、アートには心を和らげたり、心をゼロに戻すような力があります。そういう効果の仕組みとしてアートが建物のなかにあり、居住者全員でそれを所有しているということを考えれば、決して高いものではないのかなと思います。

わたしはエントランスは単なる通路ではなくリセット空間だと考えています。外から家に帰ってくる、家から外に出かける、その際に気持ちをリセットできる空間です。そこにアートがあることで、リセットしやすくなる。たとえば、お父さんが仕事に行く際、村山さんの力強い作品を見て、「よし、今日も頑張ろう」と気持ちを入れる。そして、疲れて帰ってきた時、角居さんの円相の作品を見て、「今日も◎(マル)な一日だったな」とほっこりする。また、子どもたちが学校の行き帰りに「行ってきます」「ただいま」とMATHRAXさんの鳥の作品を触って音を奏でる。こうした日常があるのはとても素晴らしいことだと思います。

“土地の記憶の承継”というテーマでプロジェクトを進められてきましたが、建物が完成した現在、思われていることはございますか?

日本の建築の場合、往々にしてスクラップ&ビルドで古い建物を壊して新しい建物を建てるというケースが多い。昔の記憶がデリートされてしまうのは悲しいけれど、古い建物をそのまま残しつづけるのも限界がある。そうした時に、今回のプロジェクトのように、土地の記憶や人の想いをアートというカタチで残すという方法もあるのではないか。それがわかったということは一つの収穫だと思います。

その意味では、5年後、10年後、その先、「Brillia深沢八丁目」の居住者の方々がご家族や訪れた人たちに、今回のアート作品を通して、この土地の歴史を説明してもらえるようになると、とてもうれしいですね。それが本当の土地の記憶の承継になるのだと思います。

私はガラス素材を用いて作品を制作しています。特に、各地の砂を溶かし、素材となるガラスそのものから生み出すことを大切にしています。

今回のプロジェクトで初めてこの地を訪れた時、まだ幼稚園の建物がありました。この地で多くの園児たちが育ち、たくさんの思い出を残したことでしょう。遠い過去から現在までの想いが詰まったこの土地の砂を使い、それを作品として再生させることで、この地に根差した想いを「大地の記憶」として伝えたい。そう強く感じました。

制作を具体化するため、砂場の砂とは別に現地の地下を掘り下げ、4種類の土壌サンプルを採取しました。それらをさらに分類し溶解することでガラスにし、この土地の地層を想起させる作品として制作しました。地中を掘り下げることは、まさに「時間の軸」を扱うことに他なりません。そこには、これまでの時代の移ろいが何層にもわたって積み重なっています。私の作品を通して、この土地の地中に流れる悠久の時間を、ご覧になる方々に感じていただければ幸いです。

作品は居住者の方々が日々の暮らしの中で目にすることになります。そこにはきっと、何かしらの感覚的な作用が生まれるでしょう。そして、作品がその記憶の一部として存在することも考えられます。作品から想起される想いが、時と共に成長し、この地にて新たな「土地の記憶」が積み重なっていくことを願い、細心の注意を払いながらも、楽しく制作を進めることができました。

今回の作品がコミュニケーションの種として一助となれば幸いです。

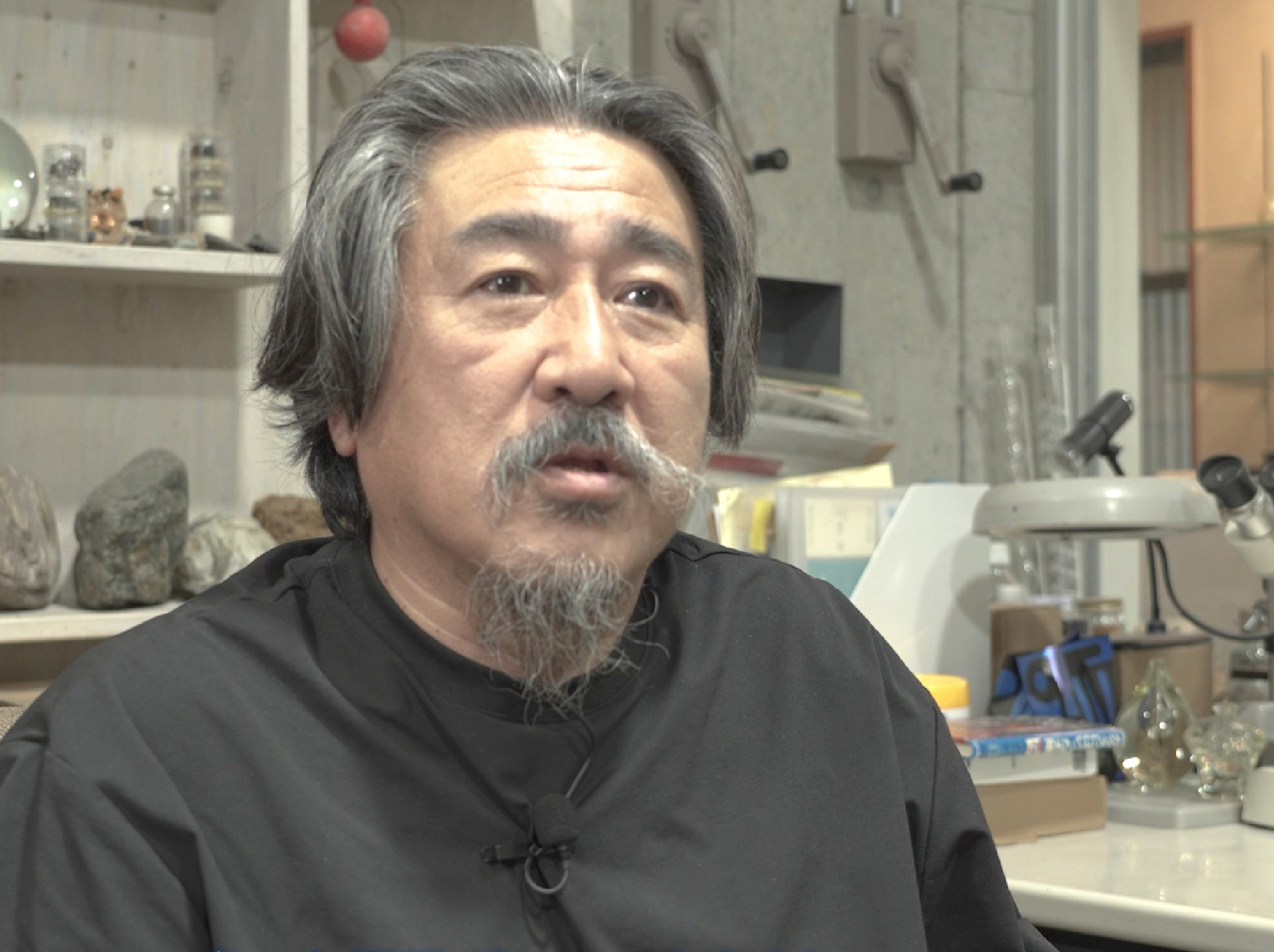

僕はずっと“始まり”ということをテーマにしたアルミ鋳造の作品を制作しています。

今回のプロジェクトでは、ここに幼稚園があってそれが終わりを迎え、新しい建物ができて始まりを迎える。始まりと終わりがくっつくというイメージで「円相」という作品をつくりました。また、この場所で園児たちがいろいろなものに興味を持ってフォーカスしてきたものが、新たな人たちが居住することによってフォーカスが変わる。そこから「FOCUS」という作品をつくりました。

制作にあたっては、幼稚園のシンボル的な存在だったアカマツと園舎にあったウッドデッキ、それから子供達が遊んでいた場所の地面そのものを型として使いました。円相が設置されている場所は作品制作のために炉を築いた場所とほぼ同じです。鋳造作品をつくるアーティストさんの多くは精巧な型をつくり、長い時間とプロセスを経て作品を仕上げていきます。しかし、僕は時間をかけることで勢いやダイナミズムが失われてしまうように感じていて。そこで今回は、この場所で型をつくり、この場所で金属を融かして流し込むというスタイルを取りました。これにより、荒々しい作品にはなりますが、融けた金属が流れる勢いであるとか、熱さからくる熱量がそのまま作品に出せたように思います。

この場にあるものを使って、この場で作品を制作し、この場に根差した作品としてこの場に置かれる。美術家として場所とストーリーを組めるという経験はなかなかないことなので、とてもありがたい機会をいただいたなと思っています。

久世 僕たちは木と電子回路を組み合わせた作品をつくっています。

坂本 手でなでると音を奏でるという作品が多いですね。人が生き物を撫でる時の動作って、すごく可愛くて素敵で、そういう人の本質を引き出すような作品をつくっています。今回は幼稚園にあった樹齢90年を超えるアカマツで作品をつくるということで、どうしたらみなさんの思い出を残せるだろうと考え、木に直接触れることのできる作品にしたいと思いました。

久世 アカマツが100年近く生きてきたなかで、きっとハトが止まったり、松ぼっくりができたり、卵が生まれたりしただろうと思います。それを作品として再現すれば、アカマツも寂しくないんじゃないかなと思って、今回の作品をつくりました。

坂本 ハトのオブジェをなでると、水滴が落ちるような音が奏でられるのですが、これもアカマツが長年吸い上げてきた水をイメージしています。

久世 作品タイトルは「つどいの木」です。このアカマツが以前あった時と同じように、まわりに居住者の方々や子どもたちが集まってきてくれたらいいですね。

坂本 外から帰ってきて、エントランスでこの作品にちょっと触れて、お部屋に帰っていく。そういう流れができたらうれしいです。

久世 木のオブジェに触れて音が鳴るというのはちょっとした驚きがあるでしょうし、僕たちが手で削ったり磨いたりしてできた作品ですので、手づくりの温かみを感じていただけると思います。暮らしのなかのアートということで、居住者の方々の心が和むようなものでありたいと思います。

坂本 木の作品をつくる一人として、伐採を余儀なくされた木が有効に使われていることをとてもうれしく思います。このような木の使い方が今後も広がっていけばいいなと思います。